目録とは?記念品を贈るときの書き方・作り方と基本のマナー

最終更新日:2025.08.05記念品の贈呈シーンに付き物ともいえる「目録」。目にしたことはあっても、具体的な作り方やマナーがよく分からないという方も多いのではないでしょうか。今回は、記念品に添える目録の基本的な書き方を紹介します。

目録とは

目録とは、贈呈する記念品の内容を記したリストです。記念品に添えるほか、その場で渡しにくいときに実物の代わりにすることもあります。ギフトシーンの伝統的なマナーであり、近年はフォーマルなものからカジュアルなものまで、多彩な目録が活用されています。

目録の書き方

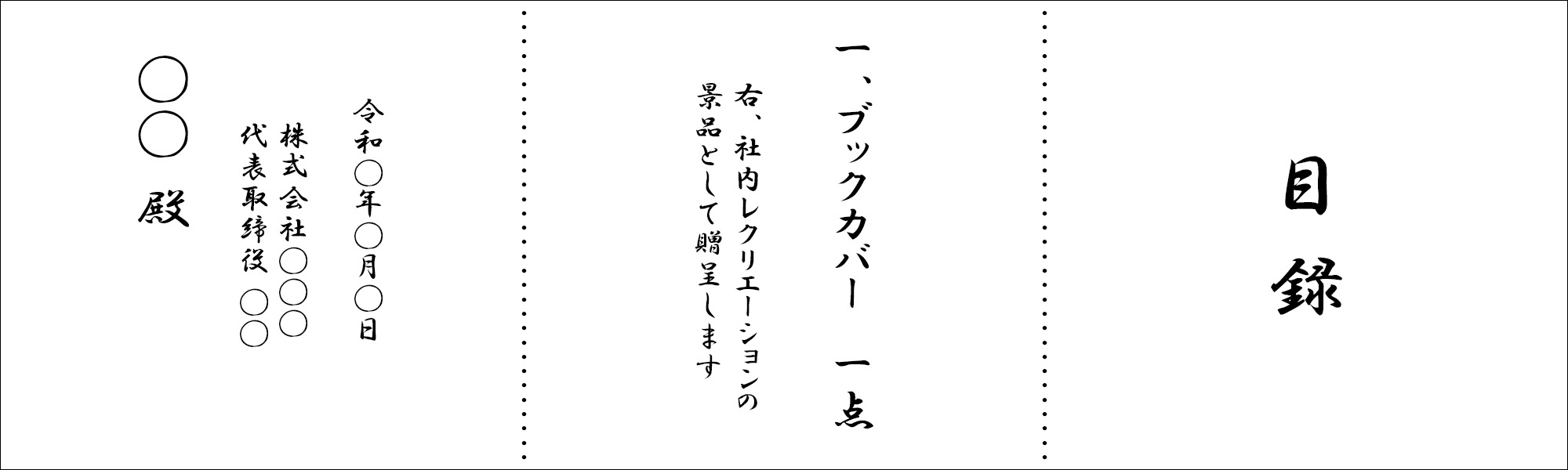

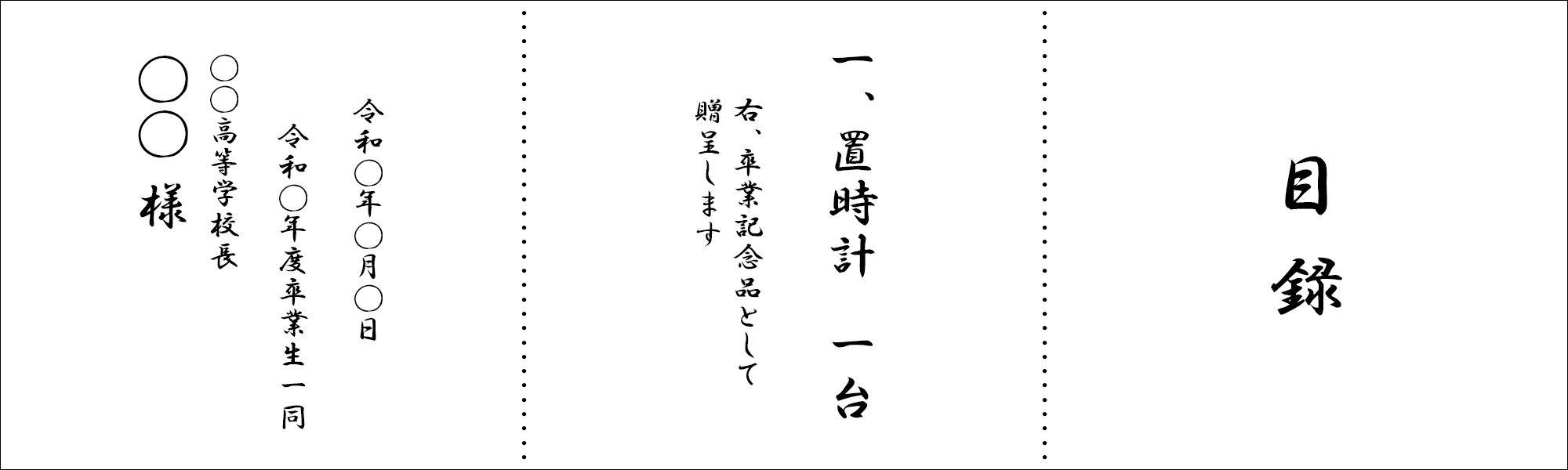

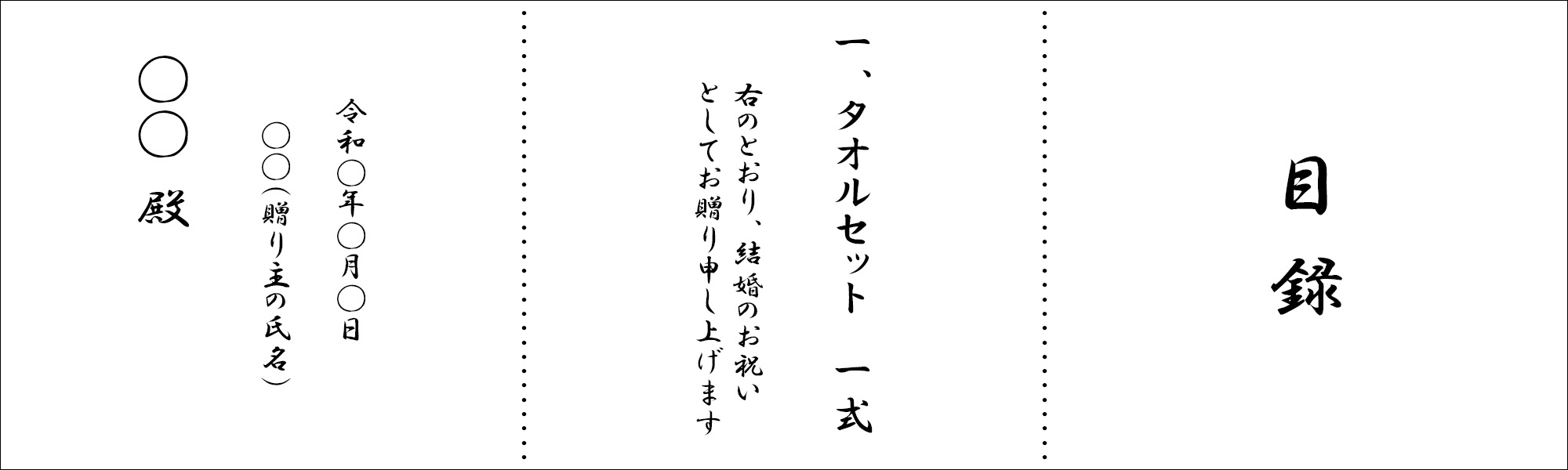

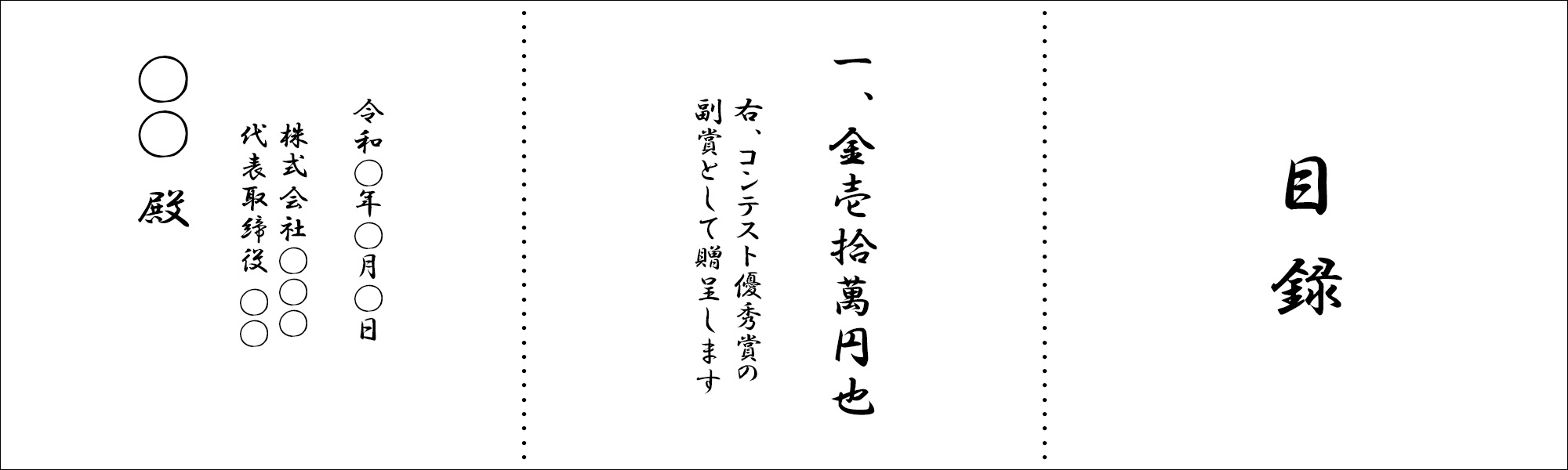

目録は、用紙を谷折で三分割し、各パーツに縦書きで以下の内容を記載します。

● 右側:表題

● 中央:贈り物の内容

● 左側:日付・宛名

右側:表題

目録の右側には、表題を記載しましょう。基本的に、表題は「目録」と大きく書くだけでOKです。

中央:贈り物の内容

目録の中央には、記念品の品目と個数、目的を記載します。文頭にふる番号は、すべて「一」と書くのが一般的です。また、記念品の個数を表す数字は壱、弐などの大字(だいじ)で表記します。複数の記念品を渡すときは、品目ごとに改行してください。

目録に記載する目的の基本的な書き方は以下のとおりです。

より丁寧な印象にしたいときは「お贈り申し上げます」と書くこともあります。すべて、句点は不要です。現金を贈呈もしくは進呈するときは、数量の代わりに「也」で締めましょう。略式では、事由の詳細は記載せず「以上」としても構いません。

なお「贈呈」の代わりに「進呈」という言葉を用いることもありますが、両者は厳密にいうと意味が異なるので注意してください。一般的に、贈呈はフォーマルシーンで目上から目下へ渡すとき、進呈はその逆で、よりカジュアルな印象です。

左側:日付・宛名

目録の左側には、記念品を渡す日付と贈り主、渡す相手の名前もしくは企業・団体名などを書きます。日付は、和暦で記載するのが一般的です。

また宛名は、贈り主より、渡す相手の名称を大きく記載します。なお、景品や賞品など目録の作成時に渡す相手がまだ決まっていない場合は、宛名は空欄で構いません。

目録の作成方法

記念品の目録は、主に次の3通りの方法で作成します。

● 手書き

● パソコン

● 外注

手書き

最もオーソドックスな目録の書き方は手書きです。毛筆もしくは筆ペンで、読みやすいよう太く・濃く書くのがマナーとなっています。

パソコン

最近は、目録の作成手順の簡略化のため、パソコンで印字するケースも増えてきました。略式的な書き方ですが、無料・有料のテンプレートもあり、誰でもきれいな目録が手軽に作れます。

外注

「本格的な目録が作りたい」「作成時間がない」というときは、専門の業者に外注する方法もあります。手書きのほか、デジタル印刷にも対応できます。

外注はコストがかかるものの、そのまま渡せる目録が手元に届くので便利です。ただし外注では、納品までにある程度の時間がかかるので、余裕を持ったスケジュールで発注しましょう。

目録付き景品

作成の手間や時間を省きたいなら、目録が付けられるタイプの景品がおすすめです。商品選びと目録作成が、一度に済ませられます。のしのほか、包装まで対応するサービスもあるので、リソースや必要に応じて活用してみてはいかがでしょうか。

【用途別】目録テンプレート

ここでは、ギフトシーンによくある4種類の用途別に、そのまま使える目録のテンプレートを紹介します。

プレゼント・景品

卒業記念品

結婚祝い

現金

目録の作成時に押さえておきたい豆知識

ここからは、目録作成にまつわる豆知識を紹介します。

目録の用紙

目録の用紙には「奉書紙(ほうしょし)」という厚手の和紙を使います。奉書紙は、古来、公文書に用いられてきました。文房具店や書道用品店のほか、オンラインショップなどで購入できます。

目録の封筒

一般的に、記念品の目録は、専用の「目録袋」に入れて渡します。目録袋がないときは、のし袋で代用しても構いません。目録袋の表書きやのしには「目録」「寿」とだけ書きます。内容や宛名は記載不要です。また、記念品用の目録袋に水引を付けるときは、蝶結びのものを用います。

目録の包み方

目録の折り方は、用紙の左3分の1を谷折りし、その上に右3分の1を被せるように折ります。作成した目録を持ち運ぶときは、帛紗(ふくさ)や風呂敷に入れるのがマナーです。記念品の目録などの慶事用の帛紗の折り方は、左→上→下→右の順に折って包みます。

目録の文字サイズ

目録の文字の大きさは、表題を最も大きく書きます。その次に贈り物の内容、送る相手の名前、贈り主の順に大きく記載し、日付は小さく記載してください。一般的なフォントサイズでいうと、目録24mm、贈り物の内容18mm、送る相手の名前16mm、贈り主14mm、日付10mm程度が目安です。

目録の渡し方

目録は、白木台に載せ、そのまま帛紗で包みます。さらに広蓋(ひろぶた)に載せ、それを風呂敷で包んで持ち運ぶのが伝統的な方法です。目録を渡すときは、帛紗の右を開き裏に折り返し、帛紗の下を開き裏に折り返し、全体を左手で持ち右手で目録を引き出すように取り、時計回りで相手に向けて渡します。

目録の代用になるもの

目録の奉書紙がないときは、大きめの和紙やA4の印刷用紙でも代用できます。色は白、厚手の紙なら、体裁が保てるでしょう。

販促STYLEが選ばれる理由

「販促STYLE」は、次の5つの理由から、多くの企業・お客様に選ばれています。

● 業界トップクラスのラインナップ

● 圧倒的な低価格

● 国内在庫が豊富

● 小ロット対応

● デザイン入稿から納品まで簡単&スピーディー

のし掛けや包装に対応する商品も多数取り扱っています。手軽にワンランク上の仕上がりになりますので、ぜひご利用ください。

>>のし・包装についてはこちら

記念品におすすめのグッズ

以下では、記念品にぴったりな人気グッズを紹介します。

周年記念品に

記念品には、名入れ・配布しやすいステーショナリーやドリンクウェア、タオル類などがおすすめ。高品質のオリジナルプリントで、ほかとはひと味違う記念品を制作しましょう。

>>周年記念品・創立記念品向けグッズ特集はこちら

卒業記念品に

卒業記念品には、フォトフレームや時計、ボールペン、ドリンクウェアが定番です。オリジナルプリントや名入れ・ロゴ入れで、思い出に残るグッズを作りましょう。

>>卒業記念品向けグッズ特集はこちら

永年勤続記念品に

永年記念品にするグッズは、受け取った人が喜ぶかどうかを重視してチョイスしましょう。おすすめは、カレンダーや筆記用具などの実用的なグッズ。オリジナル名入れ記念品は、課税対策にも効果的です。

>>永年勤続記念品向けグッズ特集はこちら

退職記念品に

退職記念のギフトには、特別感のあるオリジナルグッズが最適。特に、タンブラーや万年筆、レザー・木製などの高級感あふれるグッズが人気です。贈る相手の趣味や好みも意識しつつ、普段使いしやすいさりげないデザインに仕上げましょう。

>>退職記念品向けグッズ特集はこちら

まとめ

記念品の目録は、マナーや形式を守って用意することがポイントです。作り方・渡し方にこだわれば、特別なシーンにふさわしい、品格のある目録になるでしょう。

記念品の制作は「販促STYLE」におまかせを。グッズ制作のほか、のし掛け・包装も承りますので、ぜひご利用ください。